モンテッソーリ教育

子どもの主体性を尊重する保育を行っています

幼児期にのみ現れる「吸収しようとする特別な生命力」を子どもは生まれながらに持っています。自分の身体を使って、自立へ自立へと向かっているのです。自分を伸ばそうとして、1つのことに興味、関心を示し、夢中になって行っている時期を大人が感じ取り、その力が十分に発揮できるよう一人ひとりの歩みに合わせて手助けをさせていただきます。

生き生きと活動できる場(環境)

子どもが「やってみたい」「触ってみたい」と思うような魅力的な環境を用意することを大切にし、満足できるまで繰り返し取り組めるように設定しています。

- 自由活動では、自分でやりたい物を選び、それをやり遂げる十分な時間があります。

- 本物の子どもサイズの生活道具や魅力的な教材・教具があります。

- 豊かな自然の中で遊んでいます。

- 以上児組はたてわり保育を行っており、3・4・5歳児の異年齢混合の子ども社会の中で育ちます。

- 一方的に教え込むのでなく、いつも子ども中心で子どもの心に寄り添いながら関わる保育教諭がいます。

たてわり保育で育つもの

「見て学ぶ、やって学ぶ、教えて学ぶ」

小さい人は、大きい人が楽しそうにやっている姿を見て学びます。また、「次は何ができるようになるのかな」と先を見通した生活ができます。やがて「私もやってみよう」と意欲的になり、挑戦するようになります。

そして、大きい人は小さい人が困ったときに、手伝い教えている姿があちこちで見られます。今まで習得したことを教えることで、自信や意欲を持ち、主体的に行動する子どもに育っていきます。

年齢の異なるいろいろな友だちと生活を共にすることは、豊かな人間関係を築き「人とかかわる力」が育ちます。

当園は、京都モンテッソーリ教師養成コース実習指定園となっております。全国よりモンテッソーリ教師の資格を取得するために、年間を通し、保育教諭、幼稚園教諭の方が勉強に来られています。

当園職員も、モンテッソーリ教師ディプロマを取得し、お子様一人ひとりと深く関わっております。

生活教育

子どもたちが自分で生活できるように、子どもサイズの本物の生活道具を用意してあります。本物の包丁や調理器を使って料理したり、洗濯や掃除、アイロンがけなど日常生活の練習をしています。また、指先の訓練として、切る・注ぐ・あけ移す・通す・縫うなどが、繰り返し取り組むことができるように準備されています。子どもたちが我が家のように、落ち着きと安心感を持って生活しています。

生活教育の写真を見る

生活教育の写真を見る

アイロンをかける

くつをみがく

みつ編み(紙)

花の水切り

水のあけうつし

切る(はさみ)

着衣枠(ファスナーの開閉)

貼る(のり)

当番活動

料理活動

金属みがき

織紙

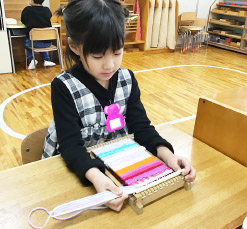

はたおり

えんぴつを削る

製作

みつ編み(紐)

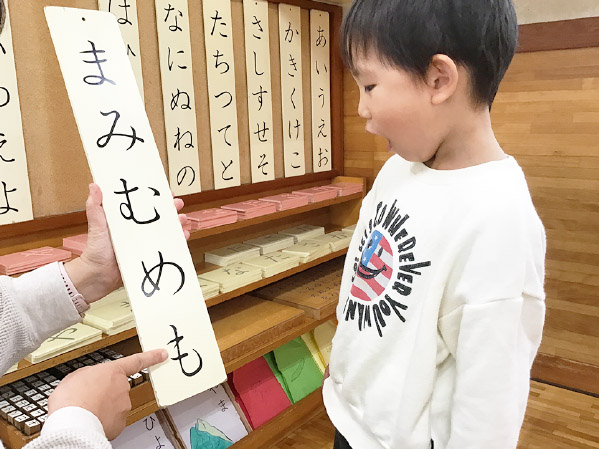

言語教育

言葉を豊かにするためには、子どもの周りにふんだんに言葉が行き交っていること、つまり、たくさん話していることです。物の名前を教えるだけでなく、外に出て「今日は暑いね。」「風が吹いて気持ちいいね。」給食を一口食べて「美味しいね。」おむつ替えをして「気持ちよくなったね。」など、体で感じた時に発することも大事にしています。音は耳から入りますが、話をする人の顔や唇を見てまねをして、言葉を習得していきます。子どもの目線に立ち、顔を向けながらゆっくり話すよう心掛けています。また、小さい時から言葉遊び・絵本の読み聞かせ・手遊びをたくさんしています。

そして、話し言葉を豊かにし、文字の世界(読む・書く・文法)へと入っていきます。 言語教育の写真を見る

言語教育の写真を見る

かるたとり

ほり文字

ロジックあそび

絵カード(野菜)

絵本のよみきかせ

五十音の積み木

砂文字

手紙を書く

上級かなくら

鉄製はめこみ

写し文字

ものあつめ

感覚教育

子どもは、自分の目・耳・口・鼻・手という感覚器官を使って、周りの世界を吸収していきます。砂や水の感触、葉っぱ、枝、石、いろいろなものに触れ、感覚が豊かになっていきます。そして、いろんな体験の中で「大きい・小さい」「長い・短い」「重い・軽い」などの抽象概念を作り上げていきます。感覚教具は、一つの特定の性質に焦点を絞れるように特別にデザインされています。同じものを対にしていく練習、次に大きいものはどれだろうと言った序列を考える練習は、秩序立てて考える力を養い数学的な基礎となります。

感覚教育の写真を見る

におい合わせ

はめこみ円柱

幾可立体のかご

雑音筒

三項式

色板Ⅲ

赤い棒

色付き円柱

重量板

数教育

感覚教具を何回も何回も自分の手で触れ、感覚の違いがはっきり分かるようになった時に、具体物を数詞に置き換えて考えられるように用意されたのが数の教具です。まずは、0を含めた1~10までの数の量や順番を数棒などを使って習得していきます。更に10になったらひとまとめにする十進法をビーズを使って伝えていき、それから、11、12、13・・・と一つずつ数えるということをやっていきます。最終的には、1000まで数えたり、書いたりができるようになります。

数教育の写真を見る

数教育の写真を見る

セガン板Ⅰ

ゼロあそび

つむ棒箱

銀行あそび

十進法の紹介(カードの紹介)

色ビーズ

数字と玉

切手あそび

コスミック教育

年長児になると、「いろんなことを知りたい」と思うようになってきます。自分を取り巻く世界がどういう風にできているのか、より大きな世界を知りたいと思うようになってきます。例えば、生物の観察、標本作り、世界地図作り、カレンダーづくりなどです。卒園旅行で駅名や電車の時間を調べ、計画を立てるのもコスミック教育の一環です。

コスミック教育の写真を見る

コスミック教育の写真を見る

あおむしの飼育

ヒヤシンスの観察

リトミック

絵を描く

種のより分け

地理 (はめこみパズル)

氷の厚さ調べ

木工